Um lebendige, robuste Arbeitsorte zu bauen, braucht man 12 ineinandergreifende Prinzipien als Grundlage. Nicht mehr – und auch nicht weniger. Sie werden Beta-Kodex genannt und sind auf alle Organisationsformen anwendbar, egal wie groß, egal welche Branche. Diese humanistische Organisationslehre ermöglicht hoch autonome, selbstorganisierte Teamarbeit in dezentralen, vernetzen Strukturen und fördert partnerschaftliche Zusammenarbeit in Demokratie.

Statt dem Fokus auf die pyramidale Alpha-Organisation, statt dem Oben-Unten Denken, statt der vielschichtigen formalen Hierarchien, der funktionalen Differenzierung, der vielen Abteilungen, der zentralen Steuerung, sieht der Beta-Kodex die Zukunft in der Dezentralisierung und Selbstorganisation in Teams. Die Prinzipien ermöglichen verantwortungsvolle, erwachsene Zusammenarbeit. Dieses Arbeiten in selbstorganisierten Teams stärkt Organisationen in ihrer Selbstwirksamkeit; befreit von Überregulierung. Dieses Organisationsmodell ermöglicht, dass alle Mitarbeitenden sich auf die gemeinsame Arbeit fokussieren. Das Systemgestalten – das Arbeit am System für wirkungsvolle Arbeitsorte, für gemeinsame Führungsarbeit löst ddas Menschenführungskonzept, das Arbeiten an den Menschen ab.

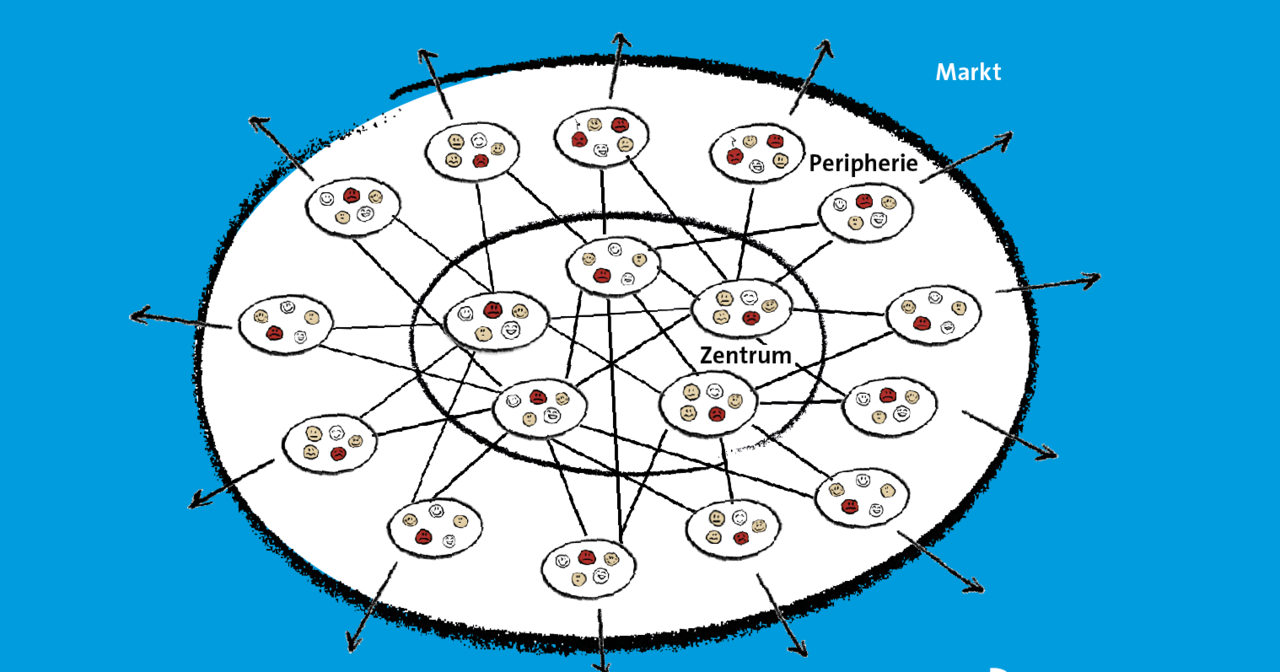

DIE VERNETZTE ORGANISATION

12 PRINZIPIEN FÜR LEBENDIGE ARBEITSORTE

- Teams sind die kleinsten Einheiten.

Sie arbeiten mit höchsmöglicher Autonomie und Entscheidungsmacht. Teams richten sich nach der Arbeit aus – nicht nach Chefs und nicht nach einem „Oben“. - Die Organisation ist vernetzt.

Die dezentrale Netzwerkorganisation besteht aus vielen ergebnisverantwortlichen, cross-funktional, gleichrangigen Teams. - Die Arbeit führt.

Selbstorganisierte Teams führen gemeinsam das Business. Dafür braucht es die Abwesenheit von Management, Fremdsteuerung und übermäßiger Bürokratie. - Robustheit steht vor Wachstumsideologie.

Die Organisation wird gemeinsam klug weiterentwickelt. Größe ist unwichtig. Wachstum ist kein Selbstzweck – mal sinnvoll, mal nicht. - Transparenz gilt für alle.

Informationen sind offen zugänglich. Informationsmacht wird vermieden, um unternehmerische Handlungsfähigkeit und verantwortungsvolle Entscheidungsmacht zu sichern. - Der Blick gilt dem Markt.

Kein Soll-Ist sondern ein Ist-Ist-Vergleich steht im Fokus. Vorgaben werden zu kollektiven Absichten und der Blick auf die Arbeit schafft kontinuierliche Verbesserung. - Es gilt Teilhabe statt Anreize.

Anreizsysteme und Belohnungen wirken kontraproduktiv. Einkommen wird gemeinsam erwirtschaftet und verteilt. - Lernende Teams sind in permanenter Vorbereitung.

Die Zukunft ist ein komplexes Problem – nicht vorhersehbar. Schon gar nicht in Form planerischer Zeitreisen. Lernen geschieht kontinuierlich: voneinander und miteinander. - Die Organisation schwingt im Rhythmus der Arbeit.

In Komplexität müssen Organisationen mit Kund:innen, Märkten und Zielgruppen in Resonanz treten. Sie bewegen sich zueinander, „swingen“, passen sich an, entwickeln sich weiter. - Könner:innen entscheiden.

Entscheidungen werden dort getroffen, wo das Problem entsteht – so dezentral wie möglich. Sie werden von den Fachkundigen, den Expert:innen, den Könner:innen mit der größten Tiefe und Breite getroffen – nicht durch Hierarchien. - Teams verdienen – Teams verteilen.

Finanzielle Ressourcen gehören ganz offiziell denen, die die Arbeit machen: den Teams. Verteilung erfolgt von dort aus. Geld folgt der Arbeit, nicht der Position. - Koordination ersetzt Steuerung.

Gemeinsame Arbeit wird vernetzt und koordiniert. Zentrale Steuerung zerstört Engagement, Verantwortung und wirksame Zusammenarbeit.

- Zur Originalversion der 12 Gesetzte >>

- Bildquelle: Betacodex

*****************

Interviews:

Verantwortung ist der Ausgangspunkt für echte, starke Zusammenarbeit >>

Hat Selbstorganisation Grenzen? Hat Erwachsensein Grenzen? Dazu hat mich Winfried Kretschmer von Change-X interviewt

*****************